Sejarah Angklung

Angklung berasal dari bahasa Sunda "angkleung-angkleungan", yang berarti gerakan pemain alat musik (angklung) dan membentuk suara “klung” yang dihasilkannya.

Secara etimologis, angklung berasal dari kata “angka” yang berarti nada dan “lung” yang berarti pecah. Jadi, alat musik angklung merujuk pada nada yang dipecah. Artinya, dalam satu angklung hanya mengandung satu pecahan nada sehingga permainan angklung jika dilagukan perlu lebih dari satu angklung.

Bentuk angklung terdiri dari dua atau lebih batang bambu dalam berbagai ukuran sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Angklung dibentuk menyerupai bentuk alat musik calung.

Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai bahan dasar Angklung adalah bambu hitam (awi wulung) dan bambu ater (awi temen), yang jika dikeringkan akan berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari getaran tabung bambunya yang berbentuk bilah dari tiap ruas bambu, mulai dari ukuran kecil yang menghasilkan nada tinggi hingga ukuran besar yang menghasilkan nada rendah.

Belum ada petunjuk pasti sejak kapan angklung digunakan, namun diduga bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern, sehingga angklung merupakan bagian dari relik pra-Hinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Menurut Dr. Groneman, Angklung sudah ada di Nusantara sejak sebelum zaman Hindu. Menurut Jaap Kunst dalam bukunya Music in Java, Angklung terdapat pula di daerah Sumatra Selatan dan Kalimantan.

Catatan lahirnya Angklung mengacu pada masa Kerajaan Sunda (abad ke-12 hingga ke-16). Asal muasal terciptanya musik bambu seperti angklung didasarkan pada pandangan hidup masyarakat petani daerah Sunda dengan sumber kehidupan dari padi (paré) sebagai makanan pokoknya. Hal ini memunculkan mitos kepercayaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Padi pemberi kehidupan (hirup-hurip). Masyarakat Badui, yang diyakini sebagai sisa-sisa orang Sunda asli, mempraktikkan angklung sebagai bagian dari ritual menabur padi. Angklung gubrag yang dimainkan di Jasinga, Bogor, adalah salah satu yang sudah ada lebih dari 400 tahun. Kemunculan angklung gubrag juga berawal dari ritual menabur padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur.

Salah satu fungsi angklung yang dikenal masyarakat Sunda sejak masa Kerajaan Sunda adalah untuk membangkitkan semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai mesin penggerak semangat masyarakat terus terasa hingga zaman penjajahan, oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda melarang penggunaan angklung untuk umum. Larangan tersebut menyebabkan Angklung semakin populer, dan pada saat itu hanya dimainkan oleh anak-anak.

Selain itu, lagu-lagu yang dipersembahkan kepada Dewi Sri diiringi bunyi tabuh yang terbuat dari batang bambu dan dikemas dengan sederhana, kemudian membentuk struktur alat musik bambu yang kita kenal hingga sekarang, yaitu Angklung. Permainan angklung juga diperkenalkan pada saat Pesta Panen dan Seren Taun. Saat membawakan angklung sehubungan dengan upacara padi, kesenian ini menjadi tontonan arak-arakan di alam, bahkan di beberapa tempat diiringi dengan rengkong (kesenian yang menyajikan bunyi-bunyian khas dari permainan pikulan bambu), dongdang (alat pikul padi) dan jampana (membawa makanan) dll.

Dalam perkembangannya, Angklung berkembang dan menyebar ke seluruh Jawa, lalu ke Kalimantan hingga Sumatra. Pada 1908, tercatat sebuah misi kebudayaan dari Indonesia ke Thailand, ditandai dengan adanya penyerahan angklung, lalu permainan musik bambu ini pun sempat menyebar di sana.

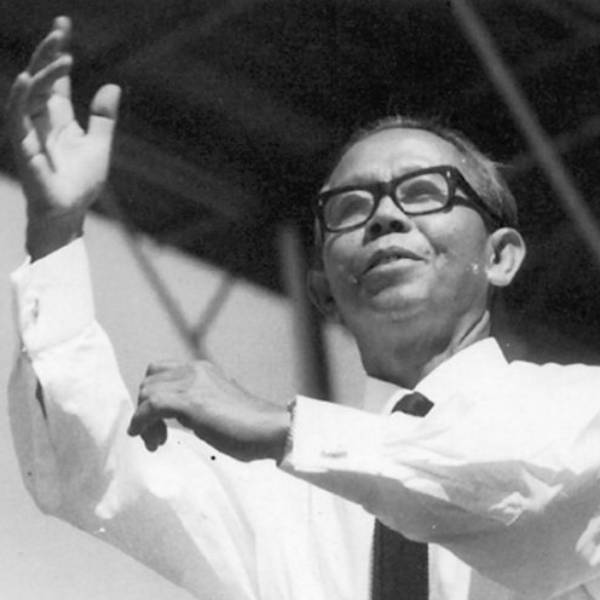

Daeng Soetigna

Pada tahun 1938, Daeng Soetigna mulai mengembangkan angklung diatonis. Ia mengubah bentuk dan nada angklung agar dapat memainkan berbagai jenis musik, termasuk lagu-lagu Barat. Daeng Soetigna adalah sosok yang berjasa dalam pengembangan angklung di Indonesia. Karyanya telah menjadikan angklung sebagai alat musik yang lebih dikenal di dunia internasional.

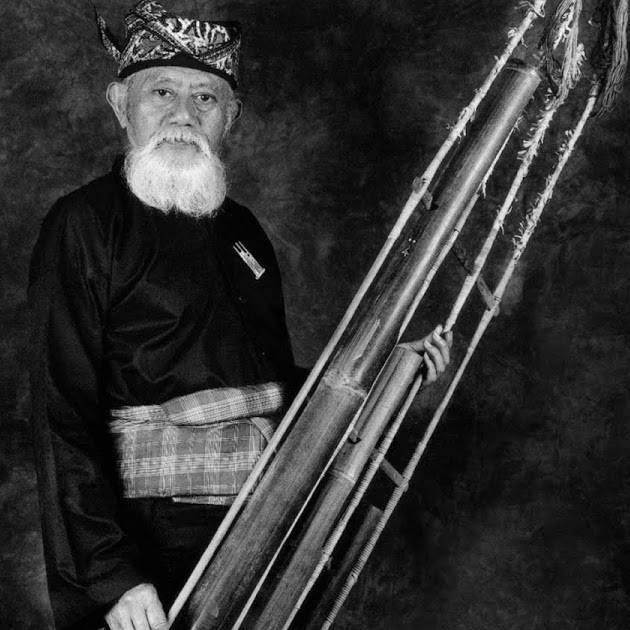

Udjo Ngalagena

Lalu sejak ahun 1966, Udjo Ngalagena, seorang perintis angklung yang mengembangkan tekn bermain berdasarkan Pelag (Sistem urutan nada dengan tiga surupan), Salendro (Sistem urutan nada dengan lima nada)dan Madenda (Laras yang dihasilkan dari pemecahan laras salendro), mulai mengajarkan angklung kepada banyak orang melalui berbagai komunitas.

- ANGKLUNG - Disdik Purwakarta:

http://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/angklung?/berita/detail/angklung

- Angklung: Asal-usul Angklung - Wikipedia bahasa Indonesia:

https://id.wikipedia.org/wiki/Angklung

- Sejarah Alat Musik Bambu Asal Jawa Barat, Angklung - Kemdikbud:

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/sejarah-alat-musik-bambu-asal-jawa-barat-angklung/

- Sejarah Angklung, Alat Musik Tradisional yang Mendunia - IDN Times:

https://www.idntimes.com/science/discovery/laili-zain-damaika-1/sejarah-angklung-1

- Cara Memainkan Angklung, Sejarah, dan Jenisnya - Detik.com:

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6635426/cara-memainkan-angklung-sejarah-dan-jenisnya#:~:text=di%20bawah%20ini.-,Sejarah%20Angklung,Dewi%20Sri%20(dewi%20padi).

- Sejarah Angklung, Alat Musik Tradisional Indonesia yang Jadi Warisan Dunia - Sindonews.com:

https://nasional.sindonews.com/read/942725/15/sejarah-angklung-alat-musik-tradisional-indonesia-yang-jadi-warisan-dunia-1668557475

- Memperingati Hari Angklung Sedunia 16 November, Ini Sejarah hingga Cara Memainkannya - Merdeka.com:

http://www.merdeka.com/trending/memperingati-hari-angklung-sedunia-16-november-ini-sejarah-hingga-cara-memainkannya-kln.html

- Bandung Kota Angklung, Ini Sejarah Singkat dan Jenisnya - Bandung.go.id:

https://www.bandung.go.id/news/read/6437/bandung-kota-angklung-ini-sejarah-singkat-dan-jenisnya

- Penemu dan Pencipta Alat Musik Angklung:

https://biografi-penemu-terkenal-dunia.blogspot.com/2016/05/penemu-dan-pencipta-alat-musik-angklung.html

Jenis-jenis Angklung

Angklung Kanekes

Angklung di daerah Kanekes (orang Baduy) merupakan angklung yang digunakan bukan semata-mata untuk hiburan suku Baduy, namun juga untuk ritus padi. Angklung dibunyikan ketika masyarakat Kanekes menanam padi di huma (ladang). Membunyikan angklung ketika menanam padi ada yang hanya dibunyikan bebas, terutama di Kajeroan (Tangtu; Baduy Jero), dan ada yang dengan ritmis tertentu, yaitu di Kaluaran (Baduy Luar).Angklung Kanekes masih bisa ditampilkan di luar ritus padi tetapi terdapat aturan tertentu, seperti hanya boleh dimainkan hingga masa ngubaran pare (mengobati padi), yaitu sekitar tiga bulan dari sejak ditanamnya padi.

Setelah enam bulan berikutnya, semua kesenian tidak boleh dimainkan, dan boleh dimainkan lagi pada musim menanam padi berikutnya. Menutup angklung dilaksanakan dengan acara yang disebut musungkeun angklung, yaitu nitipkeun (menitipkan, menyimpan) angklung setelah dipakai.

Dalam sajian hiburan, Angklung biasanya diadakan pada saat bulan cerah dan tidak hujan. Dalam pertunjukkan tersebut masyarakat memainkan Angklung (pada sebuah peternakan besar di pedesaan) dan menyanyikan berbagai lagu, antara lain: Lutung Kasarung, Yandu Bibi, Yandu Sala, Ceuk Arileu, Oray-orayan, Dengdang, Yari Gandang, Oyong-oyong Bangkong, Badan Kula, Kokoloyoran, Ayun-ayunan, Pileuleuyan, Gandrung Manggu, Rujak Gadung, Mulung Muncang, Giler, Ngaranggeong, Aceukna, Marengo, Salak Sadapur, Rangda Ngendong, Celementre, Keupat Reundang, Papacangan, dan Culadi Dengdang. Delapan pemain angklung dan tiga penabuh kecil berdiri melingkar. Pada saat yang sama ada juga yang ngalage (menari) dengan gerakan-gerakan tertentu yang umum tetapi sederhana. Semuanya hanya dilakukan oleh laki-laki. Hal ini berbeda dengan masyarakat Baduy Dalam. Mereka dibatasi oleh adat istiadat dengan berbagai aturan pamali (pantangan; tabu) dan tidak diperbolehkan untuk menikmati kesenangan duniawi yang berlebihan. Seni diciptakan hanya untuk tujuan ritual.

Nama-nama angklung Kanekes berdasarkan ukurannya dari yang terbesar antara lain: indung, ringkung, dongdong, gunjing, engklok, indung leutik, torolok, dan roel. Roel yang terdiri dari 2 buah angklung dipegang oleh seorang. Permainan angklung Kanekes diiringi dengan instrumen bedug. Nama-nama bedug dari yang terpanjang adalah: bedug, talingtit, dan ketuk. Penggunaan instrumen bedug terdapat perbedaan, yaitu di kampung-kampung Kaluaran mereka memakai bedug sebanyak 3 buah. Di Kajeroan; kampung Cikeusik, hanya menggunakan bedug dan talingtit, tanpa ketuk. Di Kajeroan, kampung Cibeo, hanya menggunakan bedug, tanpa talingtit dan ketuk.

Di Kanekes, orang Kajeroan (Tangtu; Baduy Jero) adalah orang yang berhak membuat angklung. Kajeroan terdiri dari tiga desa yaitu Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik. Di tiga desa ini, tidak semua orang bisa membuat angklung, tetapi hanya mereka yang memiliki keturunan dan berhak melakukannya, terlepas dari persyaratan ritualnya. Pembuat angklung yang terkenal di Cikeusik adalah Ayah Amir (59 tahun) dan di Cikartawana Ayah Tarnah. Orang Kaluaran membeli dari orang Kajero di tiga desa tersebut.

- Alat Musik Angklung: Jenis, Fungsi, dan Cara Memainkannya - CNN Indonesia:

https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230512134841-569-948763/alat-musik-angklung-jenis-fungsi-dan-cara-memainkannya

- Jenis-Jenis Angklung di Indonesia, Ketahui Juga Alat Musik Tradisional Lainnya - Liputan6.com:

https://www.liputan6.com/hot/read/5127397/jenis-jenis-angklung-di-indonesia-ketahui-juga-alat-musik-tradisional-lainnya

- Jenis-jenis Angklung dan Cara Memainkannya - DetikJabar:

https://www.detik.com/jabar/budaya/d-6287025/jenis-jenis-angklung-dan-cara-memainkannya

- ANGKLUNG - Disdik Purwakarta:

http://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/angklung?/berita/detail/angklung

- Bandung Kota Angklung, Ini Sejarah Singkat dan Jenisnya - Bandung.go.id:

https://www.bandung.go.id/news/read/6437/bandung-kota-angklung-ini-sejarah-singkat-dan-jenisnya

- Angklung: Asal-usul Angklung - Wikipedia bahasa Indonesia:

https://id.wikipedia.org/wiki/Angklung

Angklung Reyog

Angklung Reyog merupakan alat musik untuk mengiringi Tarian Reyog Ponorogo di Jawa Timur. Angklung Reyog memiliki khas dari segi suara yang sangat keras, memiliki dua nada serta bentuk yang lengkungan rotan yang menarik (tidak seperti angklung umumnya yang berbentuk kubus) dengan hiasan benang berumbai-rumbai warna yang indah. dikisahkan angklung merupakan sebuah senjata dari kerajaan bantarangin ketika melawan kerajaan lodaya pada abad ke 9, ketika kemenangan oleh kerajaan bantarangin para prajurit gembira tak terkecuali pemegang angklung, karena kekuatan yang luar biasa penguat dari tali tersebut lenggang hingga menghasilkan suara yang khas yaitu klong- klok dan klung-kluk bila didengar akan merasakan getaran spiritual.

Dalam sejarahnya angklung Reyog ini digunakan pada film: Warok Singo Kobra (1982), Tendangan Dari Langit (2011)

Dan penggunaan angklung Reyog pada musik seperti: tahu opo tempe, sumpah palapa, kuto reog, Resik Endah Omber Girang, dan campursari berbau ponorogoan.

Angklung Banyuwangi

Angklung banyuwangi ini memiliki bentuk seperti calung dengan nada budaya banyuwangi.

Angklung Bali

Angklung bali memiliki bentuk dan nada yang khas Bali.

Angklung Gubrag

Angklung gubrag terdapat di kampung Cipining, kecamatan Cigudeg, Bogor. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati dewi padi dalam kegiatan melak pare (menanam padi), ngunjal pare (mengangkut padi), dan ngadiukeun (menempatkan) ke leuit (lumbung).

Dalam mitosnya angklung gubrag mulai ada ketika suatu masa kampung Cipining mengalami musim paceklik.

Angklung Badeng

Badeng merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musiknya yang utama. Badeng terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Garut. Dulu berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badeng telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara-acara yang berhubungan dengan ritual penanaman padi. Sebagai seni untuk dakwah badeng dipercaya berkembang sejak Islam menyebar di daerah ini sekitar abad ke-16 atau 17. Pada masa itu penduduk Sanding, Arpaen dan Nursaen, belajar agama Islam ke kerajaan Demak. Setelah pulang dari Demak mereka berdakwah menyebarkan agama Islam. Salah satu sarana penyebaran Islam yang digunakannya adalah dengan kesenian badeng.

Angklung yang digunakan sebanyak sembilan buah, yaitu 2 angklung roel, 1 angklung kecer, 4 angklung indung dan angklung bapa, 2 angklung anak; 2 buah dogdog, 2 buah terbang atau gembyung, serta 1 kecrek. Teksnya menggunakan bahasa Sunda yang bercampur dengan bahasa Arab. Dalam perkembangannya sekarang digunakan pula bahasa Indonesia. Isi teks memuat nilai-nilai Islami dan nasihat-nasihat baik, serta menurut keperluan acara. Dalam pertunjukannya selain menyajikan lagu-lagu, disajikan pula atraksi kesaktian, seperti mengiris tubuh dengan senjata tajam.

Lagu-lagu badeng: Lailahaileloh, Ya’ti, Kasreng, Yautike, Lilimbungan, Solaloh

Angklung Buncis

Buncis merupakan seni pertunjukan yang bersifat hiburan, di antaranya terdapat di Baros (Arjasari, Bandung). Pada mulanya buncis digunakan pada acara-acara pertanian yang berhubungan dengan padi. Tetapi pada masa sekarang buncis digunakan sebagai seni hiburan. Hal ini berhubungan dengan semakin berubahnya pandangan masyarakat yang mulai kurang mengindahkan hal-hal berbau kepercayaan lama. Tahun 1940-an dapat dianggap sebagai berakhirnya fungsi ritual buncis dalam penghormatan padi, karena sejak itu buncis berubah menjadi pertunjukan hiburan. Sejalan dengan itu tempat-tempat penyimpanan padi pun (leuit; lumbung) mulai menghilang dari rumah-rumah penduduk, diganti dengan tempat-tempat karung yang lebih praktis, dan mudah dibawa ke mana-mana. Padi pun sekarang banyak yang langsung dijual, tidak disimpan di lumbung. Dengan demikian kesenian buncis yang tadinya digunakan untuk acara-acara ngunjal (membawa padi) tidak diperlukan lagi.

Nama kesenian buncis berkaitan dengan sebuah teks lagu yang terkenal di kalangan rakyat, yaitu cis kacang buncis nyengcle..., dst. Teks tersebut terdapat dalam kesenian buncis, sehingga kesenian ini dinamakan buncis.

Instrumen yang digunakan dalam kesenian buncis adalah 2 angklung indung, 2 angklung ambrug, angklung panempas, 2 angklung pancer, 1 angklung enclok. Kemudian 3 buah dogdog, terdiri dari 1 talingtit, panembal, dan badublag. Dalam perkembangannya kemudian ditambah dengan tarompet, kecrek, dan goong. Angklung buncis berlaras salendro dengan lagu vokal bisa berlaras madenda atau degung. Lagu-lagu buncis di antaranya: Badud, Buncis, Renggong, Senggot, Jalantir, Jangjalik, Ela-ela, Mega Beureum. Sekarang lagu-lagu buncis telah menggunakan pula lagu-lagu dari gamelan, dengan penyanyi yang tadinya laki-laki pemain angklung, kini oleh wanita khusus untuk menyanyi.

Dari beberapa jenis musik bambu di Jawa Barat (Angklung) di atas, adalah beberapa contoh saja tentang seni pertunjukan angklung, yang terdiri atas: Angklung Buncis (Priangan/Bandung), Angklung Badud (Priangan Timur/Ciamis), Angklung Bungko (Indramayu), Angklung Gubrag (Bogor), Angklung Ciusul (Banten), Angklung Dog dog Lojor (Sukabumi), Angklung Badeng (Malangbong, Garut), dan Angklung Padaeng yang identik dengan Angklung Nasional dengan tangga nada diatonis, yang dikembangkan sejak tahun 1938. Angklung khas Indonesia ini berasal dari pengembangan angklung Sunda. Angklung Sunda yang bernada lima (salendro atau pelog) oleh Daeng Sutigna alias Si Etjle (1908–1984) diubah nadanya menjadi tangga nada Barat (solmisasi) sehingga dapat memainkan berbagai lagu lainnya. Hasil pengembangannya kemudian diajarkan ke siswa-siswa sekolah dan dimainkan secara orkestra besar.

Angklung DogDog Lojor

Angklung DogDog Lojor sering digunakan pada kesenian dogdog lojor saat acara Kasepuhan Pancer Pangawinan atau kesatuan adat Banten Kidul yang tersebar di sekitar Gunung Halimun, Jawa Barat.

Dogdog Lojor diambil dari nama instrumen dalam tradisi ini, yakni Dogdog Lojor. Angklung ini memiliki fungsi tradisi, yaitu sebagai pengiring ritus bercocok-tanam.

Angklung Padaeng

Untuk keterangan lebih detail mengenai angklung ini, silakan kunjungi artikel Angklung Padaeng

Angklung padaeng adalah angklung yang dikenalkan oleh Daeng Soetigna sejak sekitar tahun 1938. Terobosan pada angklung padaeng adalah digunakannya laras nada Diatonik yang sesuai dengan sistem musik barat. Dengan demikian, angklung kini dapat memainkan lagu-lagu internasional, dan juga dapat bermain dalam Ensembel dengan alat musik internasional lainnya.

Angklung Sarinande

Angklung sarinande adalah istilah untuk angklung padaeng yang hanya memakai nada bulat saja (tanpa nada kromatis) dengan nada dasar C. Unit kecil angklung sarinade berisi 8 angklung (nada Do Rendah sampai Do Tinggi), sementara sarinade plus berisi 13 angklung (nada Sol Rendah hingga Mi Tinggi).

Angklung Toel

Angklung toel diciptakan oleh Kang Yayan Udjo sekitar tahun 2008.[4] Pada alat ini, ada rangka setinggi pinggang dengan beberapa angklung dijejer dengan posisi terbalik dan diberi karet. Untuk memainkannya, seorang pemain cukup men-toel angklung tersebut, dan angklung akan bergetar beberapa saat karena adanya karet.

Angklung Sri-Murni

Angklung ini merupakan gagasan Eko Mursito Budi yang khusus diciptakan untuk keperluan robot angklung. Sesuai namanya, satu angklung ini memakai dua atau lebih tabung suara yang nadanya sama, sehingga akan menghasilkan nada murni (mono-tonal). Ini berbeda dengan angklung padaeng yang multi-tonal. Dengan ide sederhana ini, robot dengan mudah memainkan kombinasi beberapa angklung secara simultan untuk menirukan efek angklung melodi maupun angklung akompanimen.